近日,厦门大学深圳研究院陈焕阳教授课题组在中国千年古桥洛阳桥附近发现了水波激元的存在,成功在洛阳桥附近激发出了单向传播的水波。这是他们之前的工作在自然界中的验证。该工作创新之处在于将超构光栅和真实的桥梁相互结合,探索古建筑洛阳桥中蕴含的新物理,这为分析水波对桥梁的作用提供了一种新的方法。同时,该发现也为水上货物运输,水体净化以及洛阳桥的开发和保护提供一种新的思路。相关成果以“Unidirectional propagation of water waves near ancient Luoyang Bridge”为题发表于Frontiers of Physics。

研究背景

水波激元是一种高度局域的水波表面波,它能将水波的能量局域在其表面,方便人们进行调控和利用,它对水上货物运输,水体净化,和水波能量利用等都有一定帮助。

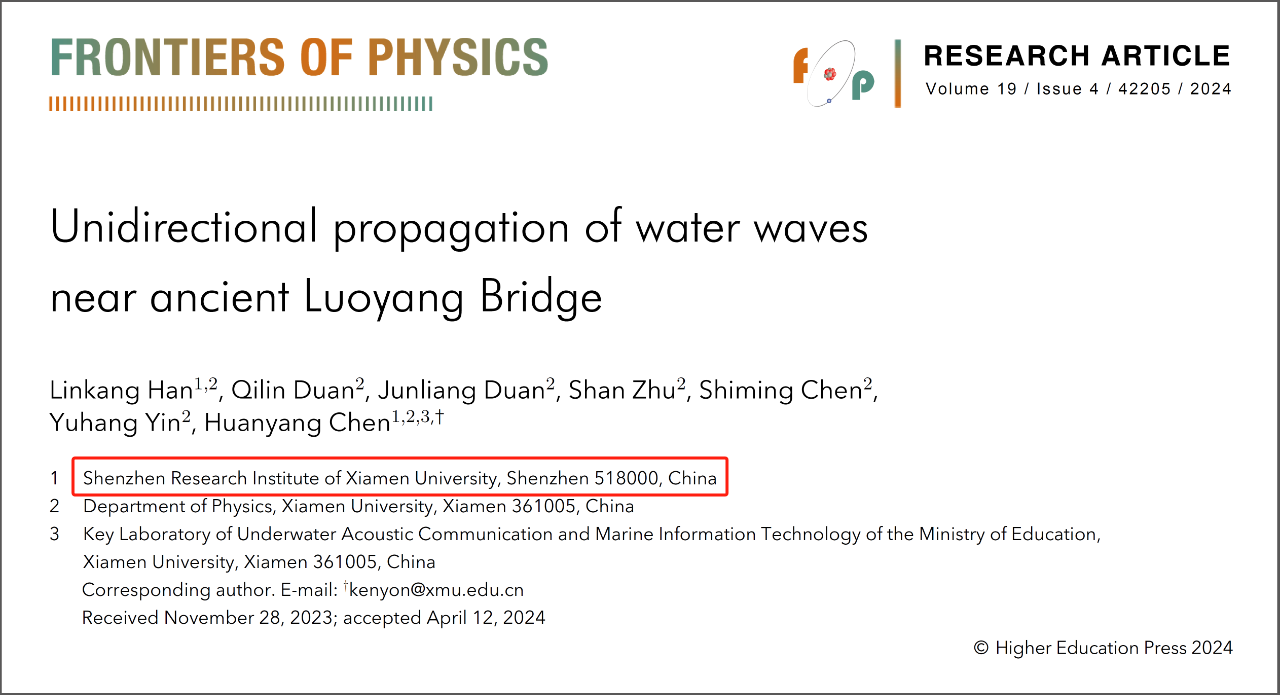

洛阳桥是中国泉州的一座古桥,如图1(a)所示,距今已有1000多年历史,它全场超过1000米,由46根船型支柱组成。值得注意的是,其独特的船型支柱赋予了洛阳桥一些独特的物理特性,如消除水波等。该团队通过研究发现洛阳桥与可以实现水波激元的一维凹槽阵列结构具有高度相似性,于是他们便思考是否能在洛阳桥附近也激发出水波激元,实现单向传播的水波,如图1(b)所示。

图1 (a) 洛阳桥实景图;(b) 洛阳桥实现单向传播的水波示意图

研究创新点

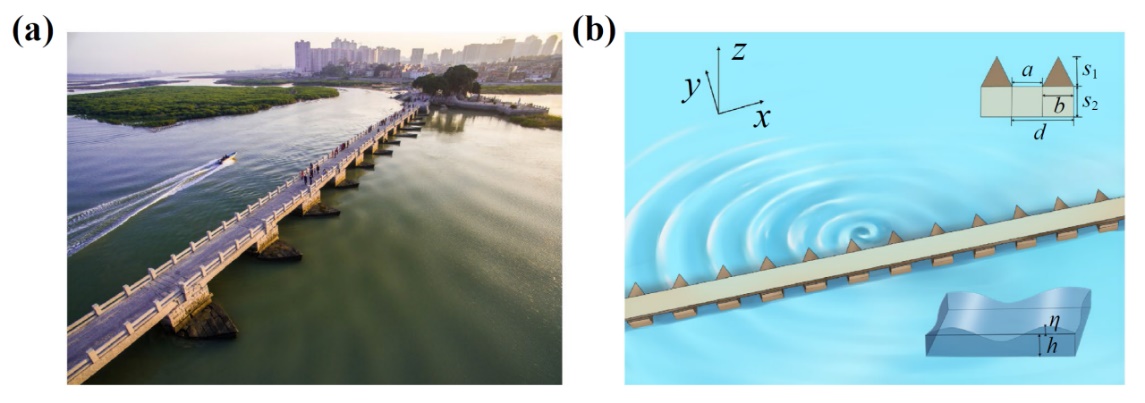

该工作创新性地将渐变超构光栅和等效介质的方法相互结合模拟出了无限长的洛阳桥,其仿真结果如图2(b)所示。中间的周期结构是洛阳桥模型,由完美反射体构成,可以完全反射水波,两边的矩形部分是洛阳桥的各向异性等效介质。通过计算可以得到无论是洛阳桥的各向异性等效介质(图2(a)),还是真实洛阳模型(图2(b))都可以激发出单向传播的水波。当涡旋波逆时针旋转时,波源左侧的水波振幅被减弱,右侧的水波振幅被增强。通过仿真结果可以看到,当逆时针旋转的涡旋波靠近洛阳桥时,水波被局域在洛阳桥模型表面,波源左侧的水波振幅被减弱,右侧的水波振幅被增强,成功激发出水波激元,形成向右传播的单向水波。

图2 (a) 逆时针旋转的涡旋波在洛阳桥等效介质附近激发出向右传播的单向水波;(b) 逆时针旋转的涡旋波在洛阳桥模型附近激发出向右传播的单向水波

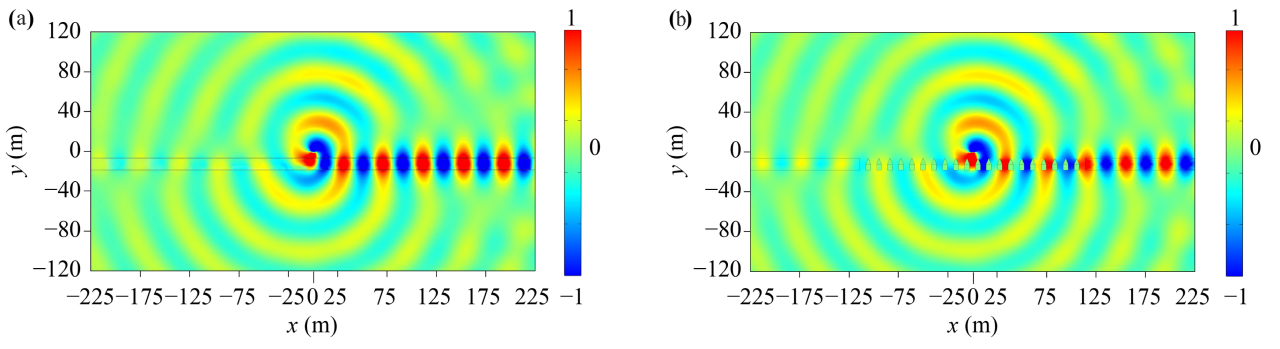

实验验证分为两个部分,第一部分实验在实验室中进行,如图3所示。将洛阳桥等比缩小100倍,如图 3(a)下部分所示,他们同样还设置了对照组,样品为没有任何结构的平板,如图3(a)上部分所示。实验中用螺旋桨激发出逆时针旋转的涡旋波,与平板(图3(b))相比,洛阳桥结构(图3(d))可以有效消除波源左侧水波的反射,减小水波的振幅,形成向右传播的单向水波,当把涡旋波改成顺时针旋转同样可以激发出向左传播的单向水波,如图3(c)所示,与理论符合较好。

图3 (a) 对照组(上)和实验组(下)样品;(b) 逆时针旋转涡旋波靠近平板的场图;(c) 顺时针涡旋波靠近洛阳桥缩小模型的场图;(d) 逆时针涡旋波靠近洛阳桥缩小模型的场图

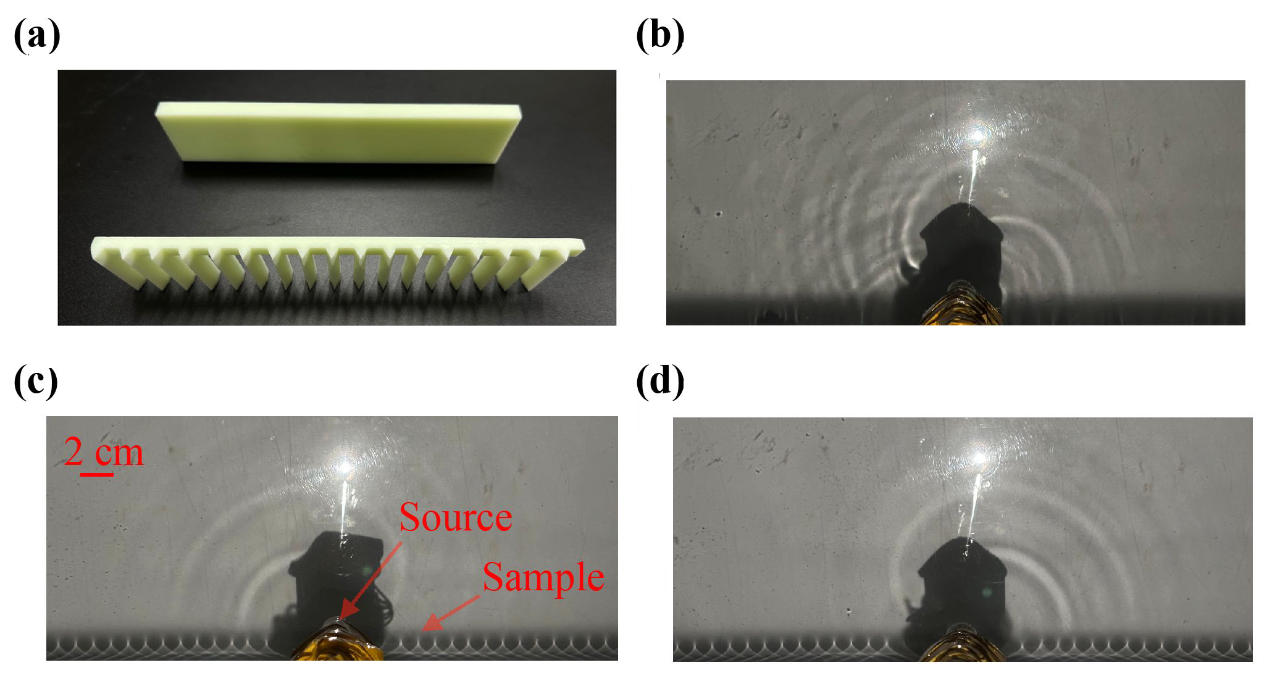

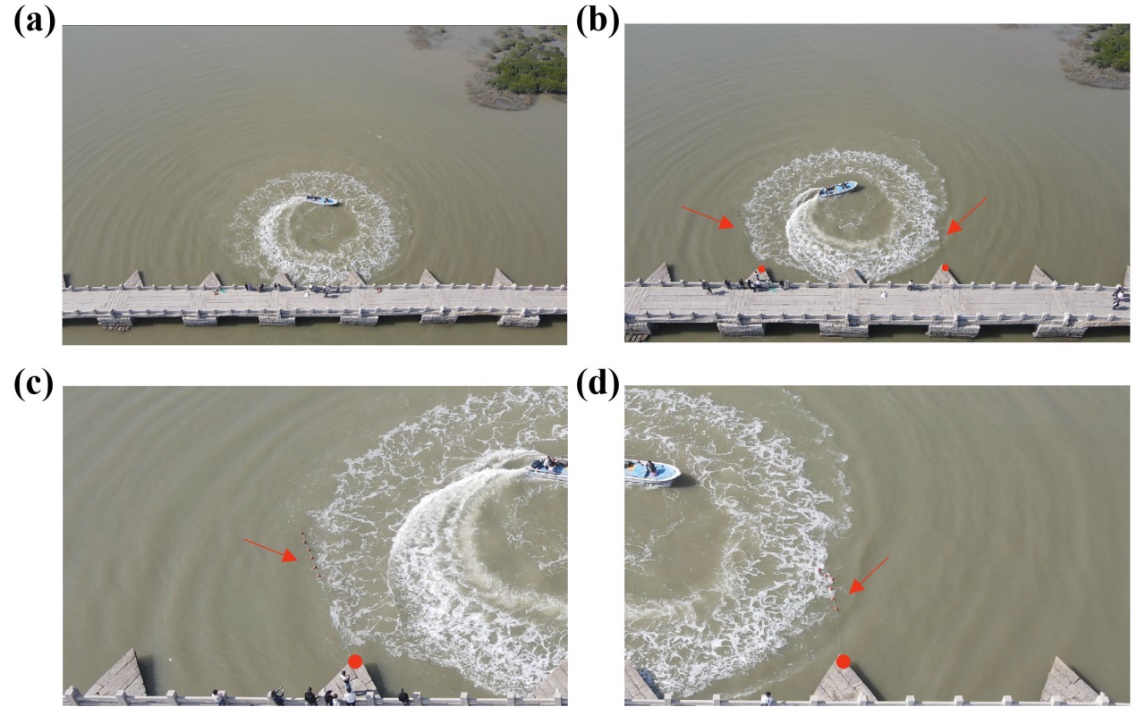

第二部分实验在真实洛阳桥附近进行,实验结果如图4所示。这里他们用旋转的轮船激发出大型涡旋波,其结果如图4(a)所示,可以看到当轮船顺时针旋转时,洛阳桥附近右侧的水波振幅被减弱,形成向左传播的单向水波。为了使波源左右两侧的水波振幅差异看起来更明显,他们用红色浮球帮助观察波源两边水波的振幅,如图4(b)中的红色箭头所示,其对应的实验结果放大图如图4(c,d)所示,可以看到波源左侧的浮球与竖直方向的夹角远大于右侧浮球与竖直方向的夹角,证明波源左侧的水波振幅比右侧的强,成功激发出来向左传播的单向水波(水波激元)。

图4 (a) 顺时针旋转涡旋波靠近真实洛阳桥的场图;(b) 顺时针旋转涡旋波靠近真实洛阳桥带浮球的场图;图(b)中波源左侧放大图(c)和右侧放大图(d)

小结与展望

总的来说,该团队发现在洛阳桥的附近可以激发出水波激元,成功实现水波的单向传播。并利用超构光栅和等效介质的理论对该现象进行了分析,同时也为分析桥梁对水波的作用提供了一种新的方法—利用渐变超构光栅对桥梁建模分析。该工作也为水上货物运输、水上净化和洛阳桥的开发和保护提供了一种新的思路。

这项工作得到了深圳市基础研究面上项目、国家自然科学基金、国家重点研发计划,以及中央高校基础研究基金的支持。

陈焕阳,厦门大学特聘教授、博士生导师,国家优秀青年科学基金获得者和教育部青年长江学者。2008年于上海交通大学获博士学位,后在香港科技大学做博士后。2009-2016年在苏州大学工作。2016年起,在厦门大学工作。长期从事变换光学和超构材料的理论研究和器件设计。近来主要从事变换光学和超构材料在海洋水声以及天文等方面的交叉研究。共发表SCI论文逾230篇(包括Nature Review Materials,Nature Materials,Nature Photonics,Nature Communications,Physical Review Letters等),被引超过12700次,H因子49。关于声学隐形的结果入选欧洲物理学会评选出来的2008年度物理学重大进展。

(来源:陈焕阳教授团队、物理学前沿FOP刊)